六年間くらい中国語の個人レッスンをとって、ずいぶん勉強したつもりだったけれど、やはり中国語はむずかしい。とくに聴き取り。

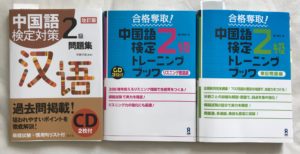

2020年春から自習体制に入って、もう一年半。「せっかく習ったのだから、忘れないように」と、初めの頃は教科書の復習とか、中検2級(受けようと思っていた試験が延期になって、そのまま受けるのをやめた……)の問題集をやってみたりしたけれど、やはりモチベーションの維持がむずかしく、最近は毎朝少しリスニング教材を聴くだけになってしまった。

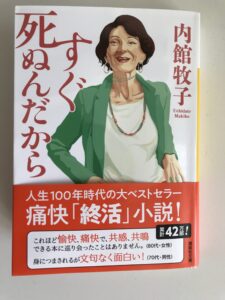

今聴いているのは前述の中検2級のリスニング問題集、写真の右側の本だ。

この本を聴くのは今回で三回目だけれど、幸いにして(?)内容はまったく覚えていないから、今の自分のリスニング能力だけが頼り。それが実に頼りない。聞き取れない! 情けない。

情けない話がもう一つある。実はこの数日、睡眠導入用にフランス語の朗読を聴いている。何しろ眠れないたちなので、音楽やら、認知シャッフル法やら、雑学朗読やら、YouTubeであれこれ探しては試しているのだが、最近ふと思いついて「やさしいフランス語の朗読」動画を探した。

フランス語は45年(おお、ほぼ半世紀!)くらい前、シャンソンがとても好きだった頃(初めに大好きになったのはアズナブール!)、独学から始めて、日仏学院に通ったり、個人レッスンを受けたりして、かなり勉強した。でも、この35年くらいはまったく使っていない。

それなのに、それなのにだ、「やさしいフランス語の朗読」は「やさしい中国語の朗読」より聴き取れることがわかったのだ!

もちろん全部がわかるわけではない。「時々文章が聞き取れる」という程度なのだけれど、中国語の場合は、「ごくごく単純な単語がたま~に聞き取れる」という程度だから、まったくチンプンカンプン。

どうしてなのだろう? どうして中国語は聴き取れないのか?

あ、やはりフランス語は英語に似ているところがあるからだろうか。

今、やさしいフランス語で書かれた『ロビンソン・クルーソー』の朗読を聴きながらこのブログを書いているけれど、ロビンソンが海岸を6時間歩いて、誰にも会えなくて、ここが無人島だと発見するところだというのわかる。35年ぶりなのに!!(あ、数年前『星の王子さま』の朗読をレコードで聴いた。あの時も、聴き取れてびっくりしたけれど、あのお話は内容を日本語ですっかり覚えているから、「聴き取れた」とは言いにくい。)

フランス語学習には「シャンソンの歌詞を理解したい」という、はっきりした目的があったこと、音の響きがとても気に入ったことも理由の一つか?

でも、中国語学習には「古琴の勉強をするため」という明確な動機があったはずだ。それがぶれているのか、今になって!

ともかくも、新たに中国語のリスニング教材をAmazonで注文したので、その到着を待って、なんとか毎日の小さな日課を続けて行こうと思う。

(続報)上記ブログを書いて数日たって、ふと思った。フランス語を勉強したのは20代後半、中国語は60を越えてから始めた。これって「習得能力」に差がつく大きな要因じゃないかな?