最近見つけた、聞き流し用中国語動画。

◆日本語の訳がくだけた日本語でおもしろい。繁体字も表示されるのも珍しい。例文はほとんどが日常会話。レベルは中級? いまのところ1割くらいしか聴き取れない。

◆例文の内容が日常会話に限られていないので、興味深い。でも、その分表現が複雑で、上級レベルか? いまはほぼ100パーセント聴き取り不能!

◆この先生は毎日1~3分くらいの短い動画を出していて、それが聴きやすい。

WITH GUQIN : 自分流で楽しむシンガポール生活 ――by 独坐弾琴

最近見つけた、聞き流し用中国語動画。

◆日本語の訳がくだけた日本語でおもしろい。繁体字も表示されるのも珍しい。例文はほとんどが日常会話。レベルは中級? いまのところ1割くらいしか聴き取れない。

◆例文の内容が日常会話に限られていないので、興味深い。でも、その分表現が複雑で、上級レベルか? いまはほぼ100パーセント聴き取り不能!

◆この先生は毎日1~3分くらいの短い動画を出していて、それが聴きやすい。

💦ずっとサボっている中国語。中国語についてのブログを書のくは、なんと1年半ぶり!!

今年2023年の5月と6月、そして7月前半の学習時間はゼロ。学校が休校になる2020年以前に習ったことはすっかり忘れてしまった。そして、モチベーションも完全に低下。

古琴の勉強をしたかったら、中国語は必須なのに! あいかわらず、古琴教学動画を観ても、聴き取れるのは3パーセントくらい(曲名だけ!)。それなのに、一向に勉強する元気が出ない。

それで、何とかしなくては!と思って、YouTubeをいろいろ検索、そして見つけた☺のがこの動画。

ほぼ毎日新しい動画がアップされる。大部分は2分くらいの動画なので、「聴く」、「字幕見ながら観る」、というのを繰り返すのが苦にならない。そのうち、何となく聞き取れてくるし、意味も7割くらいわかってくる。字幕もピンインもついているから、辞書を引くのも数回ですむ。ほぼストレス・フリー。

そういうわけで、この一週間は朝のコーヒーを飲みながら、この先生の動画を観ている。これで少しやる気が出るといいのだけれど!

これからもおもしろい中国語動画を探し続けるつもり。5年間も習った中国語をすっかり忘れてしまうのはもったいないもの! 古琴教学動画を観て、もう少し先生が何を言っているのか、聴き取れるようになりたいもの!

(翌日)早速一つ見つけた!

台湾の方のチャンネル。彼女の古琴の道は、「古琴を自分で作る」ところから始まる😲。すごい! 字幕は繁体字だから、話されている中国語を理解するのはちょっとむずかしい(聴き取るのは不可能😞)のだけれど、内容はすごく興味深い。

古琴、作ってみたくなった!

(翌々日)これを聴き取れるようになることが目標!

入門から曲の練習まで、龚一老師がていねいに教えてくださっている動画。全部で80本以上ある! 今は聴いてもチンプンカンプン!! いつか聴き取れるようになったらいいなぁ……😊。

昨日『聴読中国語』の36課を勉強した。そして、「照顾母亲」と題されたその文章に深く心を動かされた。

私は両親が早く逝ってしまったので、「老親を介護する」という経験がない。だが、十年以上、献身的な老々介護を続けた親友がいて、その姿をずっと見てきた。今、彼の心はどんなものだったろう……と考える。

この文章の最後はこう終わっている。

「在她勉强答应你为她洗一个澡的时候,你会通过自己的双手深切地感受到这曾经孕育过你的身体,已经是多么需要你去照顾!」

とても切ない。

自分が介護される側に近づいている今、感慨深い文章だった。

いつものように、「個人的ランキング」と称して順位をつけようと思ったけれど、いずれも甲乙つけがたい、あるいは一長一短といった感があって、「お勧め度」で順番をつけるのが難しかった。だから初中級→上級(個人的判断による)の順で並べることにした。

◆『日記で学ぶ中国語日常表現』DHC(CD付)初級から中級

第一章は留学生鈴木君の上海日記、第二章は会社員中村さんの東京日記となっていて、話題は学校生活から、仕事、仕事、休日の過ごし方などで、日常表現がたくさん学べる。ただし、学生でも会社員でもない私には、今一つピンと来ない文もある。

でも、中国語本文(全部ピンイン付き)のフォントが大きくて、老眼にはうれしい。「基礎を一通りやり終えた学習者のため」の本と書かれているように、文法は一通り知っている前提だから、説明はほとんどなく、語彙を増やすことに焦点が合わされている印象。

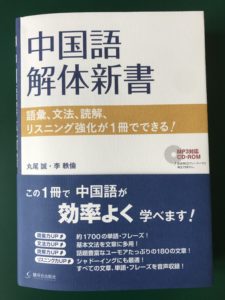

◆『中国語解体新書』駿河台出版(MP3対応CD-ROM付)中級

サブタイトルに「語彙・文法・読解・リスニング強化が一冊でできる!」とあるが、文法はもう少し体系的な本の方が学びやすい気がした。文法というより、表現や言い回しについてまとめられている感じ。そのほかの三点については、効果があると思う。でも、一番よかったのは、一文が短く、話題が多岐にわたっていたこと。会話だけでなく評論文のようなものもあったのが個人的には〇。

◆『耳が喜ぶ中国語』三修社(CD付。DL可) 中級から中上級

今やっている本のうち一冊がこれ。会話だけの課がまったくないので、個人的にはとても好き。中検3級程度の耳慣らしから徐々にレベルアップ、最後は中級2級から準一級レベルになるという構成。まだ私は耳慣らしレベルだが、それでもかなり読み手の発話スピードが速く感じられる。一日一ページ(今のところ一ページに二課入っている)だと全部終わらせるのに半年くらいかかるが、健康の話から時事問題までと話題が豊富なので、毎日新しい課を聴くのが楽しみ。「聴き取れない部分がなくなるまで、音声を繰り返し聴きます」というのが本書のお勧めの使い方だが、なかなか全部は聴き取れない。それでも、楽しい!

一課ごとに、いくつかの単語の訳がついているが、全部ではないので、自分で調べなくてはならない単語もある。でも、適量なのでそれほど煩わしくないのがいい。

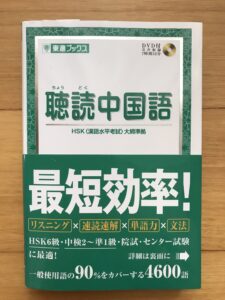

◆『聴読中国語』東進ブックス(DVD付) 中級から中上級

今やっているもう一冊の本。これは実に面白い。話題が豊富! たとえば今日の話はちょっとメルヘンチックな、「風だけがお友達というみなしご」の話。少し前には日本語と中国語の漢字についての評論もあった。実はずっと前に買ってあった本で、コンピュータでDVDを聴くことができなくて、あきらめていた。最近、Kちゃんに頼んでやっとコンピュータにダウンロードして聴き始めた。これは一日一課で2か月ちょっとで終わる「はず」の量。ただし、一課のボリュームが多いので、このペースなかなか難しい。今回紹介する本の中では、上記の本と並んで一番のお勧め! ただしこちらは一課分が長文。

各課についている単語集はすべての新出単語が網羅されている。だから、一課からしっかりマスターしていれば、「新出単語以外は聴き取れるはず」ということになる。これはほかの本にはない特徴で、よい励みとなる。

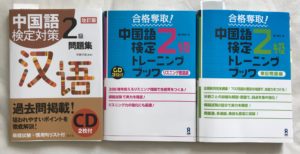

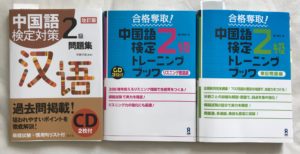

◆『中国語検定2級トレーニングブック リスニング編』アスク 中上級

中検2級受験用のリスニング教材。試験と同じ形式の練習問題をひたすらやる。でも、これが意外におもしろくて、2回通してやった。本当はがっかりすべきなのだろうけれど、二回目にやったときには、一回目の答えをすっかり忘れていて、おかげで新鮮な気持ちでやれた。だから、モチベーションが維持できた。この本がよかったのは、すべて問題形式になっている点。「あっ、できた!」「あっ、だめだった!」というのが毎回刺激になる。

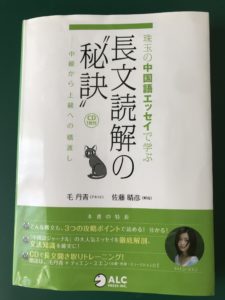

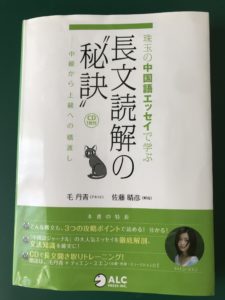

◆『長文読解の秘訣』アルク(CD付) 中級から上級への橋渡し

「珠玉の中国語エッセイで学ぶ」というサブタイトルにあるように、一人の作者によるエッセイで長文読解を学ぶ。一文ずつ細かく語彙や文法が説明されているので、読み解くことは比較的やさしい。でも、リスニングの練習に使うには少しむずかしすぎる(私にとっては)ように感じた。内容的にも「大人」の内容だし、作者の考え方や感じ方をある程度理解しないと、深いところまでは読み取れないし、リスニングはさらにむずかしいと感じた。でも全部で12章なので、頑張れば12日で終わらせることができる?!

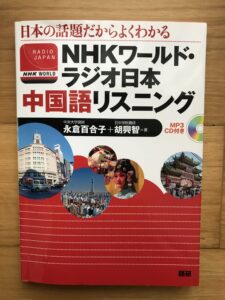

◆『NHKワールド・ラジオ日本 中国語リスニング』語研(MP3CD付)上級

第一課を1週間くらいかけて聴いて、ギブアップした。アナウンサーたちはナチュラルスピードで、容赦ない。今のところ歯が立たないので、「いつか挑戦する」ということで、本棚に飾ってある。そういえば、日本語でもあまりニュースを見ないので、私はいわゆる「巷のニュース」というのには興味がないのかもしれない……と負け惜しみを言ってみたり。いつか再挑戦した時にまたレビューを書こう。

以上6冊。せっせと聴いて、少しでも中国語が聴き取れるようになりたい!

六年間くらい中国語の個人レッスンをとって、ずいぶん勉強したつもりだったけれど、やはり中国語はむずかしい。とくに聴き取り。

2020年春から自習体制に入って、もう一年半。「せっかく習ったのだから、忘れないように」と、初めの頃は教科書の復習とか、中検2級(受けようと思っていた試験が延期になって、そのまま受けるのをやめた……)の問題集をやってみたりしたけれど、やはりモチベーションの維持がむずかしく、最近は毎朝少しリスニング教材を聴くだけになってしまった。

今聴いているのは前述の中検2級のリスニング問題集、写真の右側の本だ。

この本を聴くのは今回で三回目だけれど、幸いにして(?)内容はまったく覚えていないから、今の自分のリスニング能力だけが頼り。それが実に頼りない。聞き取れない! 情けない。

情けない話がもう一つある。実はこの数日、睡眠導入用にフランス語の朗読を聴いている。何しろ眠れないたちなので、音楽やら、認知シャッフル法やら、雑学朗読やら、YouTubeであれこれ探しては試しているのだが、最近ふと思いついて「やさしいフランス語の朗読」動画を探した。

フランス語は45年(おお、ほぼ半世紀!)くらい前、シャンソンがとても好きだった頃(初めに大好きになったのはアズナブール!)、独学から始めて、日仏学院に通ったり、個人レッスンを受けたりして、かなり勉強した。でも、この35年くらいはまったく使っていない。

それなのに、それなのにだ、「やさしいフランス語の朗読」は「やさしい中国語の朗読」より聴き取れることがわかったのだ!

もちろん全部がわかるわけではない。「時々文章が聞き取れる」という程度なのだけれど、中国語の場合は、「ごくごく単純な単語がたま~に聞き取れる」という程度だから、まったくチンプンカンプン。

どうしてなのだろう? どうして中国語は聴き取れないのか?

あ、やはりフランス語は英語に似ているところがあるからだろうか。

今、やさしいフランス語で書かれた『ロビンソン・クルーソー』の朗読を聴きながらこのブログを書いているけれど、ロビンソンが海岸を6時間歩いて、誰にも会えなくて、ここが無人島だと発見するところだというのわかる。35年ぶりなのに!!(あ、数年前『星の王子さま』の朗読をレコードで聴いた。あの時も、聴き取れてびっくりしたけれど、あのお話は内容を日本語ですっかり覚えているから、「聴き取れた」とは言いにくい。)

フランス語学習には「シャンソンの歌詞を理解したい」という、はっきりした目的があったこと、音の響きがとても気に入ったことも理由の一つか?

でも、中国語学習には「古琴の勉強をするため」という明確な動機があったはずだ。それがぶれているのか、今になって!

ともかくも、新たに中国語のリスニング教材をAmazonで注文したので、その到着を待って、なんとか毎日の小さな日課を続けて行こうと思う。

(続報)上記ブログを書いて数日たって、ふと思った。フランス語を勉強したのは20代後半、中国語は60を越えてから始めた。これって「習得能力」に差がつく大きな要因じゃないかな?

中検(第103回)の問題と解答がウェブに載っていたので、筆記試験をやってみた。

がっくり、というか予想通りの結果。和訳や中国語訳などの採点(計36点分)を多少甘め(間違いがあっても減点は半分くらいに)にしても、なんと55点しかとれなかった! 2年前、まだレッスンをとっていて、2級受験を申し込んだ頃(試験はコロナで中止になった)は、確か70点ラインを上下していたような気がするが……。

試験嫌いだから、あの時、試験がなくなって「万歳!」と叫んだけれど、いま思えばあれが、最後の2級挑戦のチャンスだった。私の「万歳!」の声を聞いて、Q先生が「今受けておいたほうがいいのに……」とおっしゃった言葉が思い出される。

私の中国語学習の目的は「YouTube古琴動画を聞いて理解できるようになること」だから、中検とかは関係ないのだけれど、中国語能力が落ちているのは事実。あいかわらず動画はまったく聞き取れないし……。

今日はちょっとショックな朝。

先日のブログ、シンガポール日本料理レストランベスト5に続く、「個人的ランキング」第二弾。選んだ基準は「二度以上読み返した」かどうか。

番外編 『長文読解の秘訣』

いきなり番外編……。でも、この本はかなり印象的だったので、まず取り上げたい。個人的には「読解」よりも「リスニング」の教材として、とても役に立った。レベル的には中検2級以上の気がするので、正直言ってほとんど聞き取れない。でも3回も「読聴」したのは、内容がおもしろかったから(3回目も聞き取れたのは7割程度だが!)。日本で大学の教授をしている中国人の先生のエッセイで、ちょっとなつかしい感じのする話が多くて、やる気が持続できた。ただ、バック・グラウンド・ミュージックがリスニングには不向きな気がした。

第5位 『中国語解体新書』

数日前に一回目のリスニング・通し読みが終わって、二回目に取り掛かったところ。もう一度読みたいと思ったのは、レベルがちょうどよかった(たぶん中検レベル4級と3級のあいだくらい)ことと、会話だけではなく論評的文章も取り上げられていることが大きな理由。それに、毎日短い文章を聴いて、どれくらい聞き取れるかというテストをしているみたいで、楽しみだった。中には9割がた聞き取れない回もあってショックだけれど、刺激(!)になる。

第4位 『中国語検定2級トレーニングブック』

この本は筆記問題とリスニング問題の二冊(写真の右側二冊)ともお勧め。諸事情で遅延された中検2級は受けていないので、この本の効果のほどは未検証。実は、筆記問題編のほうは全部読み切っていない。ぶ厚い本で、内容も自分には高度過ぎたからだが、かなり網羅的なので次にステップアップしたかったら、この本にぜひ挑戦したいと思う。リスニング問題編のほうは量が少ないので何度も繰り返しやってみる気になった。中検と同じ出題方式、レベルで、自分のレベルを超えてはいたけれど短期間で終えられるので達成感を与えてくれた。

第3位 『声を出してよむ漢詩の名作50』

中国語を習い始めて2年目くらいにこの本に出会って、「よし、漢詩を中国語で覚えよう」と思ってから、1年くらいはいつもバッグにこの本を入れていた。だから、本はぼろぼろになった! 最終的には20首くらい覚えた(今はすっかり忘れた)が、歴史的背景とかが説明されているこの本のおかげで、李白とか杜甫、陶淵明といった、学生時代に漢文の時間に悩まされた詩人たちがぐっと身近に感じられるようになった。

第2位 『典故 The stories behind 101 Chinese idioms』

中国で出版された本だから手に入れるのがむずかしいのかもしれないが、同種の本はAmazonなどを通して手に入りそう。主に四字熟語、そのほか慣用句の由来となったお話が短くまとめられている。英語だが対訳がついているのは助かる。ただピンインがついていないので、初学者にはつらい。でも、話のおもしろさは抜群。この本は1回しか読まなかったけれど、同じシリーズの本を結局4冊読んだ。どれもいつか読み返したい。

第1位 『中国語検定3級 筆記問題徹底対策1000問』

中検3級に受かったのはこの本と、当時通っていた学校で徹底的にやらされた過去問のおかげ。この参考書は通して三回やった。学生時代にもほとんど参考書を読み切ったことがなかったから、自分でもびっくりする。同じ問題を繰り返しやったおかげで、かなり頭に定着させたつもりだったが、3年以上経った今、見返してみると、できない問題続出! もう一度やり直すべきなのだろうなぁと思う。ページのレイアウトが秀逸! 後ろの回答を探したり……といったストレスが皆無で学習できる。

以上個人的なベスト5プラス番外編。こう振り返ってみると、また読み返したらいいのになぁ……と思う本が何冊もある。レッスンは休止中だけれど、脳の老化防止には最適のような気がするので、中国語学習は独りで細々とでも続けたい。

中国語のリスニング練習のためのよい教材がないか、ずっと探し続けている。

数日前、シンガポール政府のYouTube チャンネルを見つけて、李首相の2020年の演説の動画を見つけた。

これはすごくいい! 中国のニュース、テレビドラマ、映画などと比べてすごくいいと思った理由は:

①話題がシンガポールだから、身近に感じられる。

②話し方がはっきりしていて、聞き取れ(そうな気がす)る。

③字幕がついている!

④時事用語・成語が満載。

実際のところは、聴いただけでは、いくつか単語が聞き取れるくらいで、ほとんど意味はわからない。でも、字幕をノートに写して、新出単語をきちんと調べて何度も聞いたら、かなり聞き取れる(ようになるといいなあ)と思う。

ずっとさぼっている中国語学習。この動画を教材に、少しがんばれたらいいなぁ…。

昨日が一応、三か月続けた「中国語ラジオ聞き流し」の最終日だった。

結論:1.「まぐれ合格」中検3級ではラジオ聞き流しは効果なし。

ほぼ「まぐれ」で3級に合格したレベルの語彙では、ニュースに使われている語彙はカバーされておらず、しかも「聴いた時に理解できる語彙」はさらに小さくなるため、聴き取りはほぼ無理。

2.テキストなしの聞き流しは低効率。

あとで確認したり、あたらしい単語を学んだりすることができないため、いくら聴いても進歩がほとんどない。3か月毎日最低30分(9:00-9:30)聴き続けたけれど、いまだにごく簡単な頻出単語が聴き取れる程度で、内容の理解度はほぼゼロ。効率が悪すぎる。

3.興味のある話題で、テキストのあるものをていねいに聴くのが近道。

結局のところ、王道のやりかたが一番効果的、効率的であるという結論。とりあえずは、話題の「有意思没有意思」は別として、しっかりテキストがある教科書を「聴いただけで全部わかる」ようにするのがベストのようだ。

それから語彙を耳に定着させる、絶対数を増やす、という二つの目的のためには、英語学習で定評のある『キクタン』の中国語版を使ってみようと思う。理由はYouTubeで、この単語集の例文の録音を見つけたから。この数日聴いてみて、「初中級編」というのがレベル的にも内容的にもちょうどいいような気がして、本を入手。今日、9月1日から本格的に聴き始めた。この方法をどれくらい続けるかは未定。ともかくやってみよう、という感じ。老体の挑戦は続く……。

がんばれ、自分!

おお、なんとまだ続いている。聞き流しラジオ。でも、今は先が見えてきた。結論は、読んでもわからない文章の聞き流しは無駄。こんなに基本的なことになぜ気づかずに始めてしまったのか? それは、ラジオだと毎日話題が違って、飽きずに聴けるかなと思ったから。確かにその通りではあるけれど、まず何を話しているかわからなければ、話題がなんであろうと関係ない。それに、聴き取れたとしても、その話題に興味がなければ進歩もない。そこで出てくる第二の結論、興味のない話の聞き流しは無駄。

ということで、一応3か月、今月末まで続けるつもりのラジオ聞き流しは9時からのニュースのみにして、興味のある話で、単語や文法を調べられて(スクリプトがあって)、読んで理解できる状態にして聴ける「教材」を探した。

そもそも中国語の勉強はなんのためにしているのか? 古琴の知識を深めるため。その一つに尽きる。だから、古琴の基礎を教えているYouTubeを見直して、字幕のついているものを見つけた。それで、今字幕を書き写し中。古琴の歴史から始まって琴譜の読み方までを説明した入門編二回分、約30分。書き写してから、単語を調べて、次に聞き流す。というか、そもそも「聞き流し」ではなく、もっと短い時間でいいから、じっくり「リスニングの勉強」をするほうが、(私のような性格の人間には)結局は近道、ということも最近分かった。

さて、新たな「リスニングの勉強」いったいいつまで続くのか? 最近ちょっと疲労・倦怠感があって、ぼんやり、ごろごろしている時間が増えている。ボケとの戦いだからなぁ……そもそもこの歳で語学をやっている自分ってなんなんだ?!