今日は丸を描いたところで、イラストアイディアが枯渇していることに気が付いた。だから普通においしいカプチーノを飲むことにした。で、かきまぜたところで、昨日買ったクロワッサンを思い出して、トースターで温めた。一口食べたあと一言書いてみた。

アイディア枯渇、きびしい。今日は写真もなぜか周りが欠けているし……「もういいかげんにしなさいよ」という天からのお告げかもしれない。ただ、カプチーノ遊びの写真だけを集めた「ギャラリー」を「固定ページ」で作ってみようかというアイディアは残っている。ウェブサイト作りを学ぶためにいろいろなことを試してみたい……。

忠臣蔵(汉语和日语)

『忠臣蔵(ちゅうしんぐら)』是日本江户时代发生的“赤穂(あこう)事件”的俗称。最初是以这个事件为题材所编的歌舞伎(かぶき)和文楽(ぶんらく)的剧名。

赤穂事件的概要是; 1701年三月,赤穂藩主浅野長矩(あさのながのり)在江户城(当时治理日本全国的德川(とくがわ)幕府将军所住的都城)用刀伤害了幕府高官吉良上野介(きらこうずけのすけ)。至于他的动机,有人说由于他被吉良侮辱而产生了怨恨, 但是到现在真正的原因还不太清楚。第二天,浅野被令剖腹自杀了。他的臣子中有些人对这样的处分非常不满。 他们历尽艰辛, 终于于1702年十二月十四号(今天!),一起闯进吉良的家,杀了他, 为他们的藩主报仇。 其后他们也被令剖腹自杀。 他们的墓地就在他们的主人的墓地旁边(港区泉岳寺)。

这个故事被认为是臣子对主人表示忠义的美谈。

下のビデオは著作権がどうなっているのかわからないので、もしかするといつかなくなるかもしれませんが、2018年現在では観られるので、ぜひご覧ください。タイトルクレジットが長く、短い本編の一部は2’00あたりから始まります。長谷川和夫さんなつかしいです! 音楽も、そうそう、これだった!

https://youtu.be/D8YFijeNk9c

日本人ならだれでも知っていると言っていいほど有名なお話。1964年にNHKで放送されたテレビ番組は大人気で、特に、「討ち入り」のこの回は大河ドラマ史上最高の53%視聴率をとったとコメント欄に書かれている。また、この回は出演者が多すぎるために(確かに!赤穂浪士だけでも47人!)クレジットがスクロール形式になっているそう。

3Dラテアート第二弾

今日のカプチーノ遊びの報告。いつものようにハートは失敗……でも、スプーンなどでズルをせず、泡で円を描くところまではできた! で、そのあと少し泡が残っていたし、まあまあ泡の強度もありそうだったので、ちょっと上に乗せてみた。そうしたら、泡の形が猫の頭と前足に見えた。うむ……と思って、からだと尻尾をつけた。泡が3Dアート用の固めのものではなかったので、全体にトローンとした感じだけど、顔を描いたら、トローン♪とした猫になって、それはそれでいいかな、ということにした。泡がどんどん劣化していくので、あわてて写真をとった。尻尾がかわいいでしょ!

はじめての古琴曲『仙翁操』

これまでにいくつか古琴の曲を紹介、古琴独特の「弾き方を表す文字」もいくつか取り上げてきたが、古琴に興味のない人にとってはおもしろくもなんでもない記事だったと深く反省。古琴のことを知らない人に、その楽しさを伝えたいというのが当ウェブサイトの、そもそもの目的の一つだったことを思い出した!

そこで、今日は古琴を習い始めたとき、だいたい最初に習う曲を紹介することにした。聴いてもらうとわかるが、この曲は異なる弦で同じ音を連続して弾くところが多い。そう、調弦の要領だ。だから、『調弦入弄』という別称もあるようだ。

右手の人差し指、中指、親指を使った基本的な弾き方、左手の親指と薬指を使ったちょっとむずかしいが多用される弾き方、左手で弦を軽く押さえて弾くハーモニクス奏法など、一分くらいの短い曲に内容は盛りだくさん。この一曲をしっかりマスターするといろいろなことが学べる。ちなみに、当サイト管理人はまだ完全にマスターしていません!

(20200915)以前にアップしていた動画のリンクが切れていました。最近見つけた古琴レッスン動画で二部に分けてこの曲を教えているものがあります。その前半のビデオを紹介します。すごく細かく教えてくれています。中国語ですが、見るだけですごくわかりやすい!

後半はこちら。4:00くらいから全曲通した演奏が聴けます。ゆっくり大事に弾いて、基礎を身に着けたい曲。

当サイト管理人による動画はこちら。演奏は下手くそですが、減字譜に五線譜をつけたので、旋律がわかりやすくなっています(楽譜付き演奏は2:35あたりから)。

当サイト管理人、調子に乗って歌まで歌っています! たった4文字の漢字の読み方をマスターする(これが難しい! あいまいな発音の母音 e が大問題。管理人は完全にエと言っていますが、もっとウに近い音)だけで歌えると知ったら、これは試すしかない!

キティーちゃん!

はじめに新発見?のご報告を一つ。それは、ラテアートとデザインカプチーノの違いです。エスプレッソに泡立てたミルクを「注ぐだけ」で、ハートとか、リーフ(葉っぱ)とかを描くのがラテアート。泡立てたミルクでキャンバスを作って、「その上に絵を描く」のがデザインカプチーノ、ということらしいです。(で、ミルクの泡を盛り上げて、その上に絵を描くのは、一般に3Dラテアートと呼ばれているよう。)

名称の件はこれくらいにして、今日のキティちゃん、本当は3Dアートで顔だけ作るつもりだったが、盛る泡が足りなかった。で、カプイラスト(デザインカプチーノ)へ急遽変更。しかも、顔部分を描いてから、余白がありすぎと気づいて、あわててウェブで全身のイラストを探したので、あせりまくり。線が震えています…。でも、泡感は少なかったけれど、おいしいカプチーノでした!

エスプレッソの「クレマ」

なぜか写真が小さくなったみたいだけれど、読みにくい字は「エスプレッソの命はクレマ?」と書いてある。カプチーノはエスプレッソに泡立てたミルクを注ぐ、というのが定義らしいが、カプチーノアートをする場合、どうやらすごく大事なのがエスプレッソ自体の表面を覆う細かな泡(これがクレマ)らしい。で、インスタントコーヒーでそれを再現する方法をさがした。あった! でも砂糖を使う。ダイエット中の身にはつらい。でもやってみた。さらに、無理やり、小さな泡だて器で泡を立てた。結果、クレマの泡立ちすぎ? それでもかまわず、カプチーノアートを試みる。でも相変わらずミルクの泡が変で(ビギナーズラックのあの頃のようにできない!)、最後にかたまりになってぼとぼとと落ちた。さらにスプーンで掻き出して乗せないと足りなかった。これはまちがっている! うーむ、もう降参か? そもそもインスタントコーヒーと百均のミルクフォーマーでカプチーノアートが可能なのかという問題もある。確かYouTubeにはあったと思うが……。今日の収穫は、カプチーノがおいしかったこと! なんせお砂糖を入れたんだから!

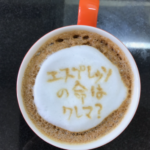

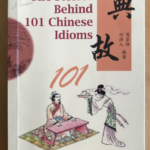

“The Stories Behind 101 Chinese Idioms” Sinolingua

久しぶりに本の感想文。この本は中国語の先生からお土産にもらった。中国語(英語対訳付き)の本。まだ読み切っていないのだけれど、レッスンで少しずつ読んでいるから、いつ読み切るかわからないので、先に紹介することにした。内容は、たとえば推敲、背水の陣、虎穴に入らずんば虎子を得ず、といった慣用句の由来。101の慣用句のうちよく知っていたのは、今あげた三つくらいだったけれど、あ、どこかで聞いたことがある…というのはほかにもあった。それになにより、由来となる歴史故事が面白い。孔子はもちろん、劉邦や項羽といった歴史的人物が続々と登場する。英語の対訳がついているので、辞書を引く回数が多少!減る。先生、いい本をありがとうございました!

ハートが二つ!

何と昨日、「実はむずかしかったカプチーノアート」の記事に二つ目のハートがつきました! ありがとうございました!

こういうのを一喜一憂というのだな、と思いながら、ハートマークのついた記事を読み返した。単純にうれしい。今は日記を読んでもらっているだけのような感じだけれど、もう少し役に立つような記事が書けたら、自己満足だけのブログではなくなるかも…と思う。これも最近の反省点。ゆっくりだけど前に進みたい。

反省すべきこと

反省すべきことがいろいろでてきた。

①ブログの内容がいろいろになって、カテゴリーで処理できなくなってきた。また、一つの記事を二つのカテゴリーに入れるというのも問題があるような気がする。ウェブサイトの構成自体がおかしいことに気づいた。いまさらぁ~? (少しずつ改善します!)

②毎回のようにカプチーノでイラストを描いている今、そのブログを「食」のカテゴリーに入れるのは、意味がない。全部のブログを集めたAllと変わりない。

③カプチーノイラスト描きは、改善の余地あり。今日は白い下地すら作れなくて、ミルクピッチャー代わりの計量カップの底に残ったミルクをかき集めて、やっと下地を作った。焦りまくって描いた紫式部は散々な出来。

ビギナーズラックが恨めしい。振り返ってみると、これまでもこういうことがよくあった。完成させる気もなく、ただなんとなくやってみたときにはなんとか形になっても、きちんと取り組んでみると全然できない。ウーム!

紫式部(汉语)

今天的咖啡画大失败! 紫式部女士,真对不起你!

紫式部(むらさきしきぶ)(AD970?-1019?)是日本平安时代中期的女作家和诗人。她的代表作”源氏物语”被认为是日本最早的长篇小说。那时候人们认为女人的教育不太重要, 所以紫式部小的时候没受过正式教育。但是她很聪明很想学,她在旁边听她父亲教弟弟(也有学者说哥哥)汉学,她比弟弟学的更快。父亲见了,叹息着对她说,”你为什么不是一个男孩子呢? 要是你是一个男女孩,长大后很可能会成为一个大学者”。紫式部亲笔在”紫式部日记”里写了这个逸事。你觉得这个故事很有意思吗?