はい、いま自分のウェブサイトに行ってみて気が付きました。ハートマークの右横の数字は+1ではなくて1+でした。イラストではプラスの位置が前になっています。ごめんなさい。「カプチーノ描き」も「指描き」も非常に労力と時間がかかるので、更新できません…が、今後ともご支援のほどを!

実はむずかしかったカプチーノアート

数日前から、カプチーノアートでイラストを描く、というのを始めてみたが、大発見があった! それは、カプチーノアートのむずかしさ。実は、はじめてカプチーノの上に絵を描いたり、立体でクマさんの頭部を作ったりした時(以前のブログをご覧ください)、一回のトライですっとできて、「なるほど、ここまではだれでもできるんだな」と思った。そして、次の段階のハートでつまずいて挫折した…といういきさつがあった。それで最近、イラストなら簡単だから…と思って再開したのだけれど、毎日苦戦。以前一発でできた「丸」すらうまく描けない。クイーンのフレディを描こうとしたときは、泡が固すぎたので、「じゃ、前のクマさんにしよう。あれは好評だったから」と思ってルンルン気分で作り始めたら、失敗した。できそこないのクマさんをつぶして、上から泡を乗せ直してキャンバスを作って、さらに苦労してフレディを描いた。そう、ただ、泡のキャンバスの上につまようじで絵を描く、という簡単なこと(に思えた)すらうまくいかない。以前やったときは、一体どうしてうまくいったのか? ビギナーズ・ラック? どうもそういうことらしい。また初心に戻って、YouTube見直すしかないのか。でも、そんなことしているとどんどん時間がかかるようになる。古琴の練習どうするの? 完全に本末転倒じゃない? 管理人の苦悩は続きます…。

ハートをありがとう!

やったあ! 初ハート(「読みましたよ」ボタン)をもらいました。本当にありがとうございました!

アウトプットすること、発信することに意義があると(強がりを)言いつつも、だれかに読んでもらって楽しんでもらえたらいいな、という気持ちはいつもある。ハートマークやアクセスカウンターのようなものをつけた時、「SNSきらいなんじゃなかったっけ? かなりそれになってきているけど?」とKちゃんに指摘された。いつもながら鋭い。でもやっぱり今でもフェイスブックとかは苦手。だれかが読んでいるかどうかを知りたいという欲求は、おそらく、自分が書いた本をだれかに読んでもらいたい、そんな感じなのだと思う。だから、ハート+1は本当にうれしい。改めてありがとうございました!

謎の文字解明

古琴譜符号の謎の一つがが解けた! この文字は『流水』という曲の聞かせどころ、滔々(とうとう)と流れる水を表現した(のであろう)部分の弾き方を表す文字。まずは楽譜上の手書きフォント?のようなものがはっきり見えなくて、何が書いてあるかわからなかった。特に下の四角い囲みの中が不明瞭だった。そこでとうとう先生に質問。解明しました!

左上の夕は左手薬指、その隣の十は10個目の印のところ(この印を徽hui1と呼ぶ)を押さえるという意味。その下の二は、押さえるのは第二弦ということ。さらにその下の草冠のようなものは散音(開放弦)の散の字を最初の三画で表したもので、第二弦以外は全部開放弦ということ。そしていよいよ最後の謎部分の四角い囲みは圆(yuan2)、その中は转(zhuan4)を表している。一番の謎は转の部分だったが、これは日本の漢字では今は転で、その旧字体、轉(中国の繁字体)の右上の部分を使っている。おお、なんと緻密な! この二つで、右手をぐるぐる丸く回して弾く、といった意味になるのだと思う。文字は解明したけれど、弾き方は今ひとつ。水が流れない。滔々とではなく、どんぶらこっこ、おっとっと♪みたいな…流れがぶつ切れ。次の課題は弾き方の習得。

新しいWordPressが使えない!

今朝、パニックった。パニクリ屋の私にとってはめずらしいことではないけれど。実はこのごろまじめに、コンピュータや電話のシステムやソフトウェアの更新をやるようにしている。(以前は「更新しない主義」だった。変化に弱いから。)で今日も意気揚々?とWordPressを更新した。そうしたらインターフェイスがすっかり変わって、大部分が英語化? おまけに投稿が「公開」できなくなった。それであせった。あせりまくった。オロオロといろいろなことをやっているうち、「旧ヴァージョンが使える」みたいな表示が見つかって、そこに書かれていたプラグインを導入した。でも、使い方がわからない。なんどか削除と有効化を繰り返しているうち、編集画面を選ぶところでClassicなんちゃらと書かれているところをクリックしたら、前の編集画面がでてきた。公開もできる! ああ、よかった!! でも、これはあくまでも「ひとまずよかった」。不安は残る。最新版のWordPressはどうなっているのか? この先更新は禁止?? 不安と謎に満ちたまま、今後を見守る。

源義経(汉语)

这是第一次用汉语写的博客!

源义经(源義経みなもとのよしつね)是日本中世时期很有名的军事家。日本人之所以很喜欢他是因为他是个悲剧英雄。为了自己的家族(源氏げんじ)的繁荣,讨伐仇敌的家族(平家へいけ)。虽然取得了胜利,他的哥哥(源頼朝みなもとのよりとも)却妒忌弟弟的军事才能,害怕他的势力。借有人告他谋反这件事,哥哥再三再四下令追讨他。义经跟极少的忠臣逃到日本东北方,最后觉得没有办法逃了,就自杀了。

关于义经的故事和传说有很多。一个传说,说他并没有自杀。知道他的哥哥追讨他以后, 他逃到北海道,活了下来并成了家,有了自己的家庭。也有别的传说,说他路径北海道去了中国成了成吉思汗! 荒诞不经? 想一想,正史说义经于1189年死了,成吉思汗与1227年开始蒙古帝国…。

中国語での初めての投稿(疲れた!)。間違いを調べてあとでまた訂正します。カテゴリーも新しく作って分類しようかとも考えていますが、とりあえず今日はここで力尽きた!(2018/12/06)

昨日の中国語のレッスンで第一稿を先生に添削してもらいました。でもそのあとまた書き加えたので、間違っていたらごめんなさい。(2018/12/08)

映画『ボヘミアン・ラプソディー』

昨日めずらしく映画を観た。最近は映画に行ってもほとんど半分寝ている。でも、昨日はずっと覚醒。イギリスのロックグループ「クイーン」のお話。よかった。で、夜Kちゃんにその話をしたら、異常に盛り上がった。ずっと昔だけれど、日清のカップラーメンのコマーシャルにフレディ・マーキュリーが出ていて、「空耳アワー」的に、英語っぽい歌詞が日本語に聴こえる(たとえば、Whyがわ~いに聴こえるなど)CMビデオがあることや、私がクイーンとKISSを混同していた話など。最後にはKちゃんから、カプチーノアート?でブログのイラストを描き続けるというアイディアが出て、その第一弾がフレディとなった。でもむずかしすぎ。だからほかの方法でも試してみた。芸術的な絵心がまったくないから、どれもすごくきびしいのだけれど、描いていて楽しかったらそれでいい、といういつもの持論。

45歳の若さで逝ったフレディ・マーキュリーに黙祷。

アクセスカウンターの精度を上げる

is, ie, az, af, us, vi, as, ae, dz, ar, aw, al, am.ai, ao, ag, ad, ye, gb, io, vg, il, it, iq, ir, in, id, wf, ug, ua, uz, uy, ec, eg, ee, et, er, sv, au, at, ax, om, nl, gh, cv, gg, gy, kz, qa, um, ca, ga, cm, gm, kh, mp, …

さて、これは何でしょう? 正解は、世界の国々の二文字の略号。実は今、先日導入したアクセスカウンターの精度(?)をあげようと、ウェブ情報を収集するために自動でインターネット上を巡回している「ロボット」(クローラーと呼ぶらしい)の訪問をアクセス数に入れないように、いろいろやってみている。今日はまずウェブ上で見つけた「クローラー」の名前を、アクセスカウンタープログラムCount per Dayの中の「無視するBot」という欄に追加した。それから、「Excludes Countries:」の中にシンガポール、日本、中国以外の国の略号を入れた。これで、クローラーの訪問のほとんどは、アクセスカウンターの数値には反映されないと思われる。だから、明日からのアクセス数はかなり正確に、個人の「訪問者」の数を表すはず。それがどうした? と言われればそれまでだが、新しいことをやってみること自体に意義がある、というのが、管理人の持論(言い訳)。

でも、今気が付いたのだけれど、Count per Dayでは「管理人」はカウントされないようにしてあるけれど、それはあくまで、このコンピュータでアクセスした場合で、スマホでアクセスした場合はカウントされているはず! うーむ。

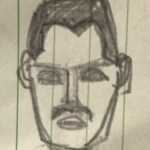

『シェイクスピア・アンド・カンパニー書店』河出書房新社

最近読んだ本ではない。実は、半世紀近く前の本。表紙は日焼けしていて、本文の紙も外周が茶色く変色している。でも、私にとってとても大事な本。

著者は20世紀初頭にパリのオデオン通りに書店を開店した一人の女性。この書店にはジェイムズ・ジョイスやヘミングウェイ、ポール・バレリーといった名だたる文学者(といっても、むずかしい?純文学や詩は読めない私は名前だけしか知らない人が多い)が集まり、語り合った。表紙の写真は書店主のビーチと、彼女を支えたモニエ(通りの向かいに書店を持っていた)、そして『ユリシーズ』の作者ジョイスが店内で語らっている様子を写している。こんな本屋さんに行ってみたい!

この書店は第二次大戦中に閉店を余儀なくされたが、その後、1963年に、すでに別に書店を持っていたジョージ・ウィットマンによってその名を引き継がれ、今日まで至っている。

この二代目シェークスピア・アンド・カンパニー書店に関してもいろいろおもしろい話があって、何冊か本が出ている。ぜひいつか手に入れて読んでみたい。

下は1974.1.28付の読売新聞。解像度を落としてしまったので、本文が読めなくて申し訳ない。

訪問者数を数えるプラグイン

先日ハート形の「読みましたよ!」ボタンを導入したら、固定ページとブログページの各投稿の下に表示された。設定しているときはどこに出るのだかすらわからなかったのだけれど……。当然ながら、まだカウントはゼロ。でも、ウェブサイトっぽくなってちょっとうれしい。こうなったら、自分でできそうなことはいろいろやってみよう、ということで、「アクセスカウンター」をつけることを思いついた。本当は上のイラストのように「カウンター」っぽいデザインのものをつけたかったのだけれど、一番簡単なのは、単に「総訪問者数:0001」のようにそっけなく表示するプラグインだった。でも、このプラグインはデフォルトでサイトの管理人は排除してくれるからよさそう。ほかの「超シンプル」をうたうプラグインでかわいいのがあったのだけれど、もう使われていないプラグインだった。とりあえず、今日使ったのはCount per Dayというプラグイン。

本当に最近わかったことだけれど、ウェブサイトを作るWordPress(WP)というソフトウェアは、テンプレートがあって、そこに固定的な記事やブログ的な記事を書き入れる、画像を入れる、カテゴリーで整理する、といった基本的なことができるようになっていて、そのほか細かいことはプラグインという小さなソフトウェアを導入して付け加える、というようなシステムになっているらしい。うむ、奥が深い。