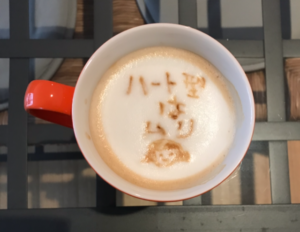

ハートができた! と書ければよかったのだけれど、実はそうじゃない。いずれにしても毎朝ホットミルクコーヒー飲むのだから…と、結局今日もカプチーノアートに挑戦することになった。で、写真ではハート型ができたように見えているけれど、実はズルをした。泡入りのミルクを注ぐだけで描く正式なものではなく、いびつな丸を描いたあと、泡をもこもこと乗せて、お箸を使って形を作った。だから偽物。不本意なやりかたで、一目で偽カプチーノアートとわかるから「?」をつけた。それにしてもわからないのは、YouTubeでみんな軽々とやっているように、一点から泡ミルクを注ぎ続けて、なぜハートのくびれ部分が自然にできるかということ。謎、謎、謎!

ハートができた! と書ければよかったのだけれど、実はそうじゃない。いずれにしても毎朝ホットミルクコーヒー飲むのだから…と、結局今日もカプチーノアートに挑戦することになった。で、写真ではハート型ができたように見えているけれど、実はズルをした。泡入りのミルクを注ぐだけで描く正式なものではなく、いびつな丸を描いたあと、泡をもこもこと乗せて、お箸を使って形を作った。だから偽物。不本意なやりかたで、一目で偽カプチーノアートとわかるから「?」をつけた。それにしてもわからないのは、YouTubeでみんな軽々とやっているように、一点から泡ミルクを注ぎ続けて、なぜハートのくびれ部分が自然にできるかということ。謎、謎、謎!

カプチーノアートこれにてギブアップ

この数日間私をとても楽しませてくれたカプチーノアート、これにてギブアップ。今日は丸型の次のステップのハート型に挑戦してみたが、大敗! 最大の敗因は泡立てすぎるのがこわくて泡立てなさ過ぎ(こういう日本語でいいの???)になってしまったことではないかと思う。あと、カプチーノをティーバッグのような製品で作ってみたのも敗因の一つのような…。ともかくも、これにて一旦終了。やり続けたらきりがない。朝一番にこの挑戦を続けていると、ほかの記事を書く心の余裕がなくなってしまう気がする。私はマルチタスク不可! ではこれにて。また次回お会いするまで!

この数日間私をとても楽しませてくれたカプチーノアート、これにてギブアップ。今日は丸型の次のステップのハート型に挑戦してみたが、大敗! 最大の敗因は泡立てすぎるのがこわくて泡立てなさ過ぎ(こういう日本語でいいの???)になってしまったことではないかと思う。あと、カプチーノをティーバッグのような製品で作ってみたのも敗因の一つのような…。ともかくも、これにて一旦終了。やり続けたらきりがない。朝一番にこの挑戦を続けていると、ほかの記事を書く心の余裕がなくなってしまう気がする。私はマルチタスク不可! ではこれにて。また次回お会いするまで!

カプチーノで丸を描く

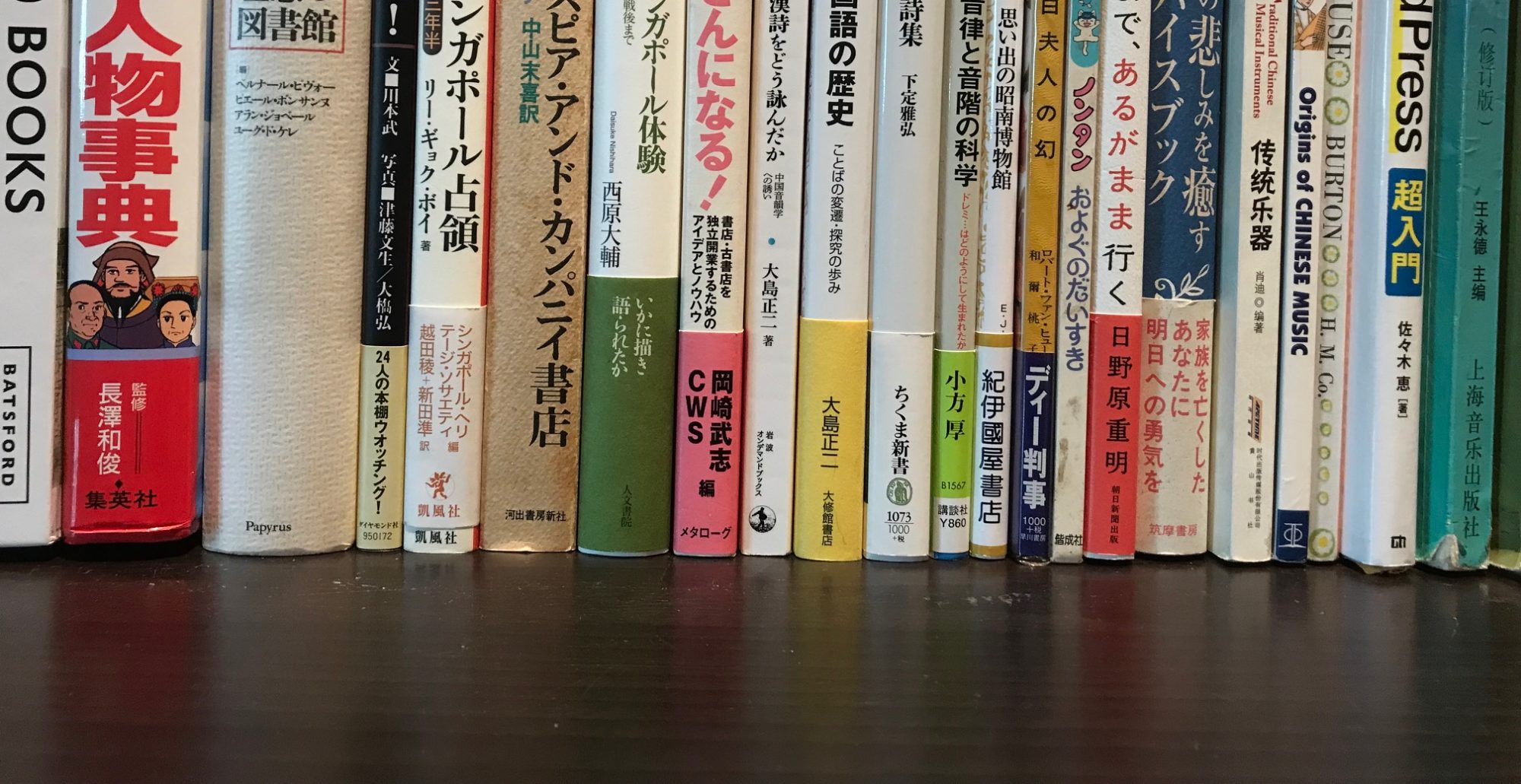

なんだこれ? ただの泡乗せコーヒーじゃん!と思われるかもしれませんが、これが意外とむずかしい(と思う)。カプチーノの平面アートの基本が、ピッチャーからミルクを注ぎながら、茶色いコーヒーを背景に、白い泡で円を描く…ということらしいのだけれど。昨日ピッチャーを買いに行ったら意外に高くて、一時的なお遊びに使うにはもったいないと判断してやめた。その代わり3ドルの計量カップを使ったけれど、やはり注ぎ口が小さすぎて、泡入りミルクがスムーズにトロトロと入っていかない。あるいは、今日も泡立てすぎ? 明らかに問題はほかにも多々ある。でもともかく丸っぽものが描けた。縁取りのコーヒー部分がひどく狭くなっているのは、泡ミルクがあまりそうで、もったいなくて詰め込んだせい。日に日にカプチーノづくりにかける時間が長くなってきて、本末転倒(熱いミルクコーヒーが飲めない!)になってきたので、そろそろこのシリーズ終了?! ちなみに四日分の「作品」どれも練習なしの一発勝負。だから、もうこれ以上は無理っす!

なんだこれ? ただの泡乗せコーヒーじゃん!と思われるかもしれませんが、これが意外とむずかしい(と思う)。カプチーノの平面アートの基本が、ピッチャーからミルクを注ぎながら、茶色いコーヒーを背景に、白い泡で円を描く…ということらしいのだけれど。昨日ピッチャーを買いに行ったら意外に高くて、一時的なお遊びに使うにはもったいないと判断してやめた。その代わり3ドルの計量カップを使ったけれど、やはり注ぎ口が小さすぎて、泡入りミルクがスムーズにトロトロと入っていかない。あるいは、今日も泡立てすぎ? 明らかに問題はほかにも多々ある。でもともかく丸っぽものが描けた。縁取りのコーヒー部分がひどく狭くなっているのは、泡ミルクがあまりそうで、もったいなくて詰め込んだせい。日に日にカプチーノづくりにかける時間が長くなってきて、本末転倒(熱いミルクコーヒーが飲めない!)になってきたので、そろそろこのシリーズ終了?! ちなみに四日分の「作品」どれも練習なしの一発勝負。だから、もうこれ以上は無理っす!

カプチーノ熊

私はどうも凝り性らしい。連続三日カプチーノブログ。第三弾はカプチーノ3Dアート? ウェブに例が載っていたクマさんを作ってみた。いろいろ反省点あり。全部書くとまた長くなるから、最重要点一つだけ。大事なのは泡の作り方。今日はおそらく泡の立てすぎ。とくに、3Dではなく、ミルクの注ぎ方によって平面的な模様を描くには、もっとさらりとした泡でないとだめだと思う。そもそも、あの技術は一日でできるものではない。私にとっては、これは朝のホットミルクを楽しく飲むための作業だから、それほど労力はかけられない。3Dクマさんが「やっと」かな? これでもかわいくて、なかなか飲めなかった。バイバイ、クマさん!

私はどうも凝り性らしい。連続三日カプチーノブログ。第三弾はカプチーノ3Dアート? ウェブに例が載っていたクマさんを作ってみた。いろいろ反省点あり。全部書くとまた長くなるから、最重要点一つだけ。大事なのは泡の作り方。今日はおそらく泡の立てすぎ。とくに、3Dではなく、ミルクの注ぎ方によって平面的な模様を描くには、もっとさらりとした泡でないとだめだと思う。そもそも、あの技術は一日でできるものではない。私にとっては、これは朝のホットミルクを楽しく飲むための作業だから、それほど労力はかけられない。3Dクマさんが「やっと」かな? これでもかわいくて、なかなか飲めなかった。バイバイ、クマさん!

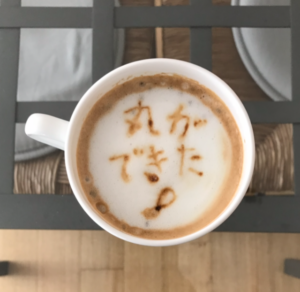

『松本清張ジャンル別作品集』双葉文庫

松本清張さんの作品は若い頃に読んでいる。でも長編ばかりだった。短編は初めて。読んだのは、社会派、法廷ミステリー、犯罪小説、の三つのジャンルの短編集。どれもおもしろかった。さすが松本清張!と思う。どの作品からも「清張節(ぶし)」の唸り声が聞こえる。私の探偵推理小説(昔はこう呼んでいたと思う)の原点はコナン・ドイルのシャーロック・ホームズだと思うけれど、日本の作家では江戸川乱歩、松本清張、横溝正史がランキングの上位を占める。アガサクリスティーも読み返し始めたから、これから日本の古典的探偵推理小説も読み返してみようと思う。イラストの似顔絵太りすぎの件、清張さん、ごめんなさい。

松本清張さんの作品は若い頃に読んでいる。でも長編ばかりだった。短編は初めて。読んだのは、社会派、法廷ミステリー、犯罪小説、の三つのジャンルの短編集。どれもおもしろかった。さすが松本清張!と思う。どの作品からも「清張節(ぶし)」の唸り声が聞こえる。私の探偵推理小説(昔はこう呼んでいたと思う)の原点はコナン・ドイルのシャーロック・ホームズだと思うけれど、日本の作家では江戸川乱歩、松本清張、横溝正史がランキングの上位を占める。アガサクリスティーも読み返し始めたから、これから日本の古典的探偵推理小説も読み返してみようと思う。イラストの似顔絵太りすぎの件、清張さん、ごめんなさい。

カプチーノ猫

カプチーノアート?第二弾。自分の似顔絵を描くつもりが、手が自然に動いて猫の耳を描き始めていた。別に溶いたインスタントコーヒーをつまようじにつけて描いた。邪道っぽい。洗わなければならない皿も増える。YouTube情報によると、たとえばよく見かける葉っぱ状の模様などは、泡だったミルクを注ぐときに、カップやミルクピッチャーを繊細に動かして作る。そして、白い泡の部分に何か描くときは、だいたい、その周りにできたコーヒー色の泡を使って描いている。うーむ。ともかくもミルクピッチャー(あるいは代用品)必須。100均にないだろうか?

カプチーノアート?第二弾。自分の似顔絵を描くつもりが、手が自然に動いて猫の耳を描き始めていた。別に溶いたインスタントコーヒーをつまようじにつけて描いた。邪道っぽい。洗わなければならない皿も増える。YouTube情報によると、たとえばよく見かける葉っぱ状の模様などは、泡だったミルクを注ぐときに、カップやミルクピッチャーを繊細に動かして作る。そして、白い泡の部分に何か描くときは、だいたい、その周りにできたコーヒー色の泡を使って描いている。うーむ。ともかくもミルクピッチャー(あるいは代用品)必須。100均にないだろうか?

100均でカプチーノ

ダイソーで手に入れたミルクフォーマーで、半信半疑のままカプチーノを作ってみた。本当にできた! 毎朝、温めた牛乳にインスタントコーヒーを入れて飲んでいるのだけれど、泡を乗せただけでちょっと優雅な気分。今日はカプチーノアート風にシナモンで星型を作ってみた。まだ大ぶりのカプチーノカップを買っていないから、いつものマグカップ。だからちょっと無理があるけれど、ともかくこれがカプチーノアート第一号! ただ振りかけただけだけれど、むずかしかった。YouTubeを見ると、信じられないほど緻密な絵を描いている人たちがいる。どんなことでも、極めるとすごいんだなあ。

ダイソーで手に入れたミルクフォーマーで、半信半疑のままカプチーノを作ってみた。本当にできた! 毎朝、温めた牛乳にインスタントコーヒーを入れて飲んでいるのだけれど、泡を乗せただけでちょっと優雅な気分。今日はカプチーノアート風にシナモンで星型を作ってみた。まだ大ぶりのカプチーノカップを買っていないから、いつものマグカップ。だからちょっと無理があるけれど、ともかくこれがカプチーノアート第一号! ただ振りかけただけだけれど、むずかしかった。YouTubeを見ると、信じられないほど緻密な絵を描いている人たちがいる。どんなことでも、極めるとすごいんだなあ。

『瞬訳 中国語』アスク出版

なつかしいアスク出版。ずっと前、学習参考書の編集プロダクションでアルバイトをしていたとき、よく目にした社名。お久しぶり! この本には「ごはんを一杯食べる」のような短いフレーズの日本語と中国語が1ページに10個ずつ、ページの裏表に並んでいる。初版は10年ほど前だが、最近改訂版が出たから人気があるのだと思う。ということは学習効果あり?! CDもついているけれど、スマホにウエブサイトから直接ダウンロードできるということで、アプリ苦手な私が何度かチャレンジののち、アプリと本文ダウンロードに成功! 今日から散歩のお供。独りでぶつぶつ言いながら歩くのだ! 中には「彼女に毒を盛る」なんていう衝撃的?な例文もある。

なつかしいアスク出版。ずっと前、学習参考書の編集プロダクションでアルバイトをしていたとき、よく目にした社名。お久しぶり! この本には「ごはんを一杯食べる」のような短いフレーズの日本語と中国語が1ページに10個ずつ、ページの裏表に並んでいる。初版は10年ほど前だが、最近改訂版が出たから人気があるのだと思う。ということは学習効果あり?! CDもついているけれど、スマホにウエブサイトから直接ダウンロードできるということで、アプリ苦手な私が何度かチャレンジののち、アプリと本文ダウンロードに成功! 今日から散歩のお供。独りでぶつぶつ言いながら歩くのだ! 中には「彼女に毒を盛る」なんていう衝撃的?な例文もある。

イラストを入れてみた

現在唯一の本ブログの読者候補者である息子に、読んでみて、と言ってスマホを渡したら、即、押し返された。「画像いれなきゃだめだよ」。確かに。写真を入れ込むのに手間がかかるから、投稿にまったく画像を付けていなかった。「ちょっとしたイラストでもいいんだよ」。それから「一つの投稿、長すぎ」。ウーン。仰せの通り! で、いろいろ試行錯誤して(この顛末を書くとまた長くなるので割愛)、なんとiPhoneのメモ帳で指先でイラスト描いて、それを投稿に入れ込むという実にアナログ的な技を編み出した。お笑いくだされ。(描という字、間違ってるしィ!)

現在唯一の本ブログの読者候補者である息子に、読んでみて、と言ってスマホを渡したら、即、押し返された。「画像いれなきゃだめだよ」。確かに。写真を入れ込むのに手間がかかるから、投稿にまったく画像を付けていなかった。「ちょっとしたイラストでもいいんだよ」。それから「一つの投稿、長すぎ」。ウーン。仰せの通り! で、いろいろ試行錯誤して(この顛末を書くとまた長くなるので割愛)、なんとiPhoneのメモ帳で指先でイラスト描いて、それを投稿に入れ込むという実にアナログ的な技を編み出した。お笑いくだされ。(描という字、間違ってるしィ!)

やはりアプリは苦手

投稿の一つのカテゴリーのタイトルだけをリストにして表示するプラグインが意外にうまくいった(本文の一部も表示されてしまうことや、不要なコメント欄がついてしまうことなど、問題はあるので、あくまでも「意外に」)ので、味をしめて、iPhoneからもWordPressが使えるというアプリをダウンロードしてみた。何しろアプリは苦手なので、これまでもタクシー以外のアプリは入れていない。でも、やってみた。で、案の定だめだった。WordPress.comというところに登録すればいいみたいだけれど、私が属しているのはWordPress.orgというのらしい。それでも使えるはずなのだけれど、URLを入力すると「これではだめなので、サーバー(?)に問い合わせてください」みたいなメッセージが表示された。即!アプリ削除。やっぱり無理っす。今日はふて寝。

投稿の一つのカテゴリーのタイトルだけをリストにして表示するプラグインが意外にうまくいった(本文の一部も表示されてしまうことや、不要なコメント欄がついてしまうことなど、問題はあるので、あくまでも「意外に」)ので、味をしめて、iPhoneからもWordPressが使えるというアプリをダウンロードしてみた。何しろアプリは苦手なので、これまでもタクシー以外のアプリは入れていない。でも、やってみた。で、案の定だめだった。WordPress.comというところに登録すればいいみたいだけれど、私が属しているのはWordPress.orgというのらしい。それでも使えるはずなのだけれど、URLを入力すると「これではだめなので、サーバー(?)に問い合わせてください」みたいなメッセージが表示された。即!アプリ削除。やっぱり無理っす。今日はふて寝。