「非常に親しい友人」との間柄を表す「知音」という言葉や、そのような友人を失った悲しみを表す「伯牙絶弦(はくがぜつげん)」という言葉の由来となった、春秋時代の故事の中で古琴の名手伯牙が弾いたと言われる曲の一部。当時は『高山』と『流水』という曲が一つになっていたらしい。それが唐の時代に二つの曲に分かれた。そしてさらに清の時代に、ある古琴の大家が『流水』の第五段と第六段の間に一段加えて全部で九段にした。これが今最もよく弾かれているもの。

この、のちに加えられた一段に、右手をグルグル回すような感じで、七本の弦を連続して弾いて水の流れを表す部分が含まれている。とてもむずかしい。なんでこんな弾き方ができるのだ!…でも、私がもっと驚いたのは、伯牙が弾いた曲にはこの部分がなかったということ。彼の古琴を聴いて、親友の鐘子期は、「すばらしい。まるで勢いよく流れる水のようだ」と感激するのだが、現在の第六段なしで、流れる水を表現できた、それを感じ取れたというのは、本当にすごい。

この曲はYoutubeにたくさんあがっていますが、当サイトの古琴についてのページからその一つの音源にリンクできます。

古琴曲『韦编三绝』

大昔の中国の書籍は、牛の革ひもを使って、細く切った竹の冊をつないだものだった。韦编三绝(wei2 bian1 san1 jue2)は、そのひもが擦り切れて何度もつけかえるほど本を読むという意味。孔子が『周易』という本を読んでいたときの逸話が、『史記』の中に見える。孔子さま、どれだけ読書が好きだったの!と感動する。

古琴曲はこの孔子の故事に基づいて作られたもので、清の時代の初期に作られた『琴書千古』という本に取り上げられている。初めてこの曲を聴いたとき、最初の三音が『君が代』の最初の三音と同じで「わぁ!」と思った。そして、君が代を古琴で演奏するというのもいいのではないかな…と思った。でも楽譜が見つからない。日本の曲で古琴の楽譜らしきものを見つけたのは、いまのところ『越天楽』だけ。それもどうひいたらいいかわからない。いまだに謎のまま。

youtubeにはあまりこの曲があがっていないので、ちょっと苦労して見つけたのが下のリンクです。個人的にはもう少しゆっくり弾いたもののほうが好きなのですが、この映像を見ると、古代中国の「本」や図書館?がどんな様子だったか垣間見ることができておもしろいので、ご紹介します。

帰りなんいざ!『归去来辞』

日本でも有名な陶淵明(AD365-427)が書いた『帰去来の辞』という詩に基づいて作られた古琴曲。

陶淵明は10余年、官職についていたが、41歳の時、公職を退き故郷に戻って、その後二度と公の舞台には上がらなかった。その人生の転機のきっかけについては、詩の序文に、「役人としての生活は自分の理想には合わないと思っていたところに、妹が亡くなったので、その喪に服することをきっかけに辞めた」、といったことが書かれている。

一方、いろいろな人物の逸話を集めたある本には、最後の県令の職にあったとき、地元の小吏を束帯の正装で出迎えるよう命令されて、「すずめの涙のような給料を得るために、小者なんぞにへつらう気はない」といった内容(だいぶ意訳しています…)のことを言って、さっさと故郷に帰ってしまったとあります。話としてはこちらのほうがおもしろい。陶淵明ならありそうな話……ということで伝えられたのだろう。

古琴に話を戻すと、この曲は詩と切り離すことのできない曲だと思う。「さあ帰ろう(帰りなんいざ)」という言葉で始まり、最後は「天命を受け入れた今、もはや何の迷いもない」いった達観の境地で終わる。詩の中にはもちろん古琴も登場する。「琴を奏で書を読めば、憂いは消える」。陶淵明と古琴ついては有名な「無弦の琴」の逸話があるが、それはまたの機会に。

下のリンクは動画ではありませんが、管理人が大好きな大先生の演奏です。成先生がこの曲の最初の部分を歌っていらっしゃる動画(!)がbilibiliという中国の動画サイトにありましたが、リンクできませんでした。どうか、「归去来辞 成公亮」でサーチしてみてください。(私はとても感動しました……。)

(続報20210205)リンクしたかった動画がYouTubeにもあがっているのを見つけました。ぜひごらんください。

(続報20221028)自分でも挑戦してみました! 歌は大好きなのですが、下手くそ……でも、古琴を弾きながら歌っていると、とても楽しい☺!

酔わずにいられない『酒狂』

三国時代魏の国の詩人、「竹林の七賢」の一人阮籍(げんせき)(210-263)が作った古琴曲。その成立には諸説ありますが、その一つによると――当時、魏国では政治が乱れ世の中には暗澹とした空気が蔓延していました。阮籍は政府に大きな不満を持っていましたが、政府批判などしたらすぐに殺されてしまうような状況です。そこで彼は酒を飲み、酔いつぶれ、酒の上でのたわむれ事のように装って、ひそかに不満をこぼしていた……。またもう一説には、自分が反政府分子としてとらえられるのを避けて、山にこもり、酒を飲み、古琴を弾き、歌を歌っていやなことを忘れるようにした、とも言われています。阮籍のこのような複雑な思いを考えると、繰り返される低音、全体的に感じられる不安定感、そんなものが大切な意味を持っているように感じられてきます。決してただの酔っ払いの曲ではないので、要注意!

下のリンクは動画ではありませんが、この曲の成り立ちを思いながらじっくりと聴いてみたい古琴大家の演奏です。

惜別の曲『阳关三叠』

書画に秀で、琵琶の名手でもあった多才な詩人、王維(699?-761)の『送元二使安西』という詩(七言絶句)をもとに、唐の時代に作られた曲です。陽関は西部の僻地へと旅立つ人を見送る関所。そこで最後の夜に別れの宴を共にするのがならわしだったそうです。「三畳」は三度繰り返すの意味ですが、なぜそう呼ばれるかには諸説あるようです。確かに古琴曲は三部に分かれていますが、もとの詩も第二句以下を三度繰り返す、あるいは最後の「陽関」を含む句を三度繰り返す、などの習慣があったようです。当サイト内のabout guqinの最後に動画へのリンクがありますので、古琴独奏、弾き語りの二つを聞き比べてみてください。

また当サイト管理人は弾き語り練習用に、歌詞を画面に表示する形で「カラオケ風動画」を作っています。よかったらそのブログもご覧ください。(20210708)

はじめての古琴曲『仙翁操』

これまでにいくつか古琴の曲を紹介、古琴独特の「弾き方を表す文字」もいくつか取り上げてきたが、古琴に興味のない人にとってはおもしろくもなんでもない記事だったと深く反省。古琴のことを知らない人に、その楽しさを伝えたいというのが当ウェブサイトの、そもそもの目的の一つだったことを思い出した!

そこで、今日は古琴を習い始めたとき、だいたい最初に習う曲を紹介することにした。聴いてもらうとわかるが、この曲は異なる弦で同じ音を連続して弾くところが多い。そう、調弦の要領だ。だから、『調弦入弄』という別称もあるようだ。

右手の人差し指、中指、親指を使った基本的な弾き方、左手の親指と薬指を使ったちょっとむずかしいが多用される弾き方、左手で弦を軽く押さえて弾くハーモニクス奏法など、一分くらいの短い曲に内容は盛りだくさん。この一曲をしっかりマスターするといろいろなことが学べる。ちなみに、当サイト管理人はまだ完全にマスターしていません!

(20200915)以前にアップしていた動画のリンクが切れていました。最近見つけた古琴レッスン動画で二部に分けてこの曲を教えているものがあります。その前半のビデオを紹介します。すごく細かく教えてくれています。中国語ですが、見るだけですごくわかりやすい!

後半はこちら。4:00くらいから全曲通した演奏が聴けます。ゆっくり大事に弾いて、基礎を身に着けたい曲。

当サイト管理人による動画はこちら。演奏は下手くそですが、減字譜に五線譜をつけたので、旋律がわかりやすくなっています(楽譜付き演奏は2:35あたりから)。

当サイト管理人、調子に乗って歌まで歌っています! たった4文字の漢字の読み方をマスターする(これが難しい! あいまいな発音の母音 e が大問題。管理人は完全にエと言っていますが、もっとウに近い音)だけで歌えると知ったら、これは試すしかない!

謎の文字解明

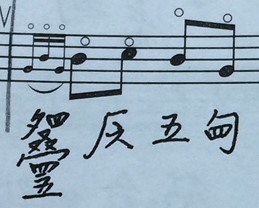

古琴譜符号の謎の一つがが解けた! この文字は『流水』という曲の聞かせどころ、滔々(とうとう)と流れる水を表現した(のであろう)部分の弾き方を表す文字。まずは楽譜上の手書きフォント?のようなものがはっきり見えなくて、何が書いてあるかわからなかった。特に下の四角い囲みの中が不明瞭だった。そこでとうとう先生に質問。解明しました!

左上の夕は左手薬指、その隣の十は10個目の印のところ(この印を徽hui1と呼ぶ)を押さえるという意味。その下の二は、押さえるのは第二弦ということ。さらにその下の草冠のようなものは散音(開放弦)の散の字を最初の三画で表したもので、第二弦以外は全部開放弦ということ。そしていよいよ最後の謎部分の四角い囲みは圆(yuan2)、その中は转(zhuan4)を表している。一番の謎は转の部分だったが、これは日本の漢字では今は転で、その旧字体、轉(中国の繁字体)の右上の部分を使っている。おお、なんと緻密な! この二つで、右手をぐるぐる丸く回して弾く、といった意味になるのだと思う。文字は解明したけれど、弾き方は今ひとつ。水が流れない。滔々とではなく、どんぶらこっこ、おっとっと♪みたいな…流れがぶつ切れ。次の課題は弾き方の習得。

古琴の不思議な楽譜

古琴の本来の楽譜は五線譜ではなく、漢字を使った「文字譜」だった。それが時代と共に漢字を簡略化した「减字谱」と呼ばれるものになり、現在もそれが使われている。かなり複雑に見えるけれど、一つの「文字」にいろいろな情報を盛り込んだその方法は画期的。そして、かなり論理的。

例えば、上の写真の最初の文字の中で、左上の「夕」は左手の薬指(中国語で无名指または名指)を使うことを表し、その横の「四」は、右から四つ目の印のところで弦を押さえる(この曲はここではハーモニクスを使っているので、正確には「押さえる」のではなく「触れる」)ことを表し、その下の「又」が三つと「ワ冠」の部分は、積み重ねるという意味の中国語「叠」の上の部分で、右手でどのように弾くか(二本の弦を人差し指と中指ですばやく弾いて四つの音を出す)を表している。そして、その下の四と五は第四弦と第五弦を弾くという意味――これだけの情報を一つの「文字」で表しているなんて、すごくありませんか?

ハーモニクスはまた別に、ここからはハーモニクスですよ~という文字と、ここで終わりですよ~という文字がある。文字の種類はたくさんあるから、なかなか覚えられないけれど、少しずつ学んでいこうと思う。

(続報)古琴の楽譜の読み方がていねいに(子供にもわかりやすく😊)説明されている日本語サイト:

(続報)当ウェブ管理人が、減字譜と五線譜を観ながら、初級曲を弾いている動画があります。演奏は下手くそですが、減字譜と五線譜の関係が少しわかるかと思います。ご参考まで。

『秋风词』

かの有名な、唐の時代の詩人、李白(AD701-762)の詩に合わせて作られた古琴曲。うれしいことにかなり初級の段階で習える(私は二曲目に習った)。決して簡単な曲ではないけれど、譜面(五線譜つき)によっては1ページで収まっているので、圧倒されずにチャレンジできる(これが4ページ以上になるとまず圧倒される)。でも、最高音がピアノの中央のドより一オクターブ高いドだから、歌うのはちょっと苦しい。歌と一緒のこの曲のビデオは少ないのだけれど、次のビデオの三曲目がそれ。

次のビデオはこの詩の解説をしている珍しいビデオ。興味がこんなところまで広がっていくから、古琴は楽しい。

古琴曲『华胥引』

昨日から復習している曲。1425年に編纂された『神奇秘谱』という、中国最古の古琴曲集に収められている。もともとは、『列子』という古代の書物の中にある黄帝の逸話に基づいて作られた曲。在位15年であった黄帝は、国がうまく治まらないことを憂えていた。ある日、夢の中で、「华胥(hua1xu1)の国」を訪れた。その国は、すべてを自然に任せていたが、国はよく治まり、民はみな幸せそうだった。それに感激した黄帝が、この国をみならって自国を治めるようにしたら、その後28年間、天下泰平の世が続いた……というお話。道家の思想「无为而治」(何も人為を加えないで天下をうまく治める)を賛美した曲と言われる。この曲はYouTubeにはあまり挙がっていなくて、·やっと見つけた動画を紹介します。

練習生としては、ハーモニクスの音をきれいに響かせることと、同一弦や隣り合った二本の弦を複数回素早く弾く、蠲(juan1)あるいは叠(die2)と呼ばれる奏法が非常にむずかしい!