何やってんだかなぁ……と思いつつ、3日がかりで動画作成。次に作ることがあるかどうかわからないけれど、多くの反省点を記録に残したかった。

Amazonの商品レビュー風に言うなら、星四つ半。概ね満足。もっとわかりやすい日本語の作り方説明書がついていたら、文句なし五つ星!

WITH GUQIN : 自分流で楽しむシンガポール生活 ――by 独坐弾琴

何やってんだかなぁ……と思いつつ、3日がかりで動画作成。次に作ることがあるかどうかわからないけれど、多くの反省点を記録に残したかった。

Amazonの商品レビュー風に言うなら、星四つ半。概ね満足。もっとわかりやすい日本語の作り方説明書がついていたら、文句なし五つ星!

延べ40日くらいかかって、やっと完成。時間にしたら50時間くらいか?

◆よかったこと

・思っていたより小さくて、ミニチュア感がすごかった。

・多くのレビューにあったような不足部品がなかった。

・埃除けカバーがついていたのがグッド!

◆悪かったこと

・思っていた以上に手作り部分が多くて大変←これはDIYなのだから当然と言えば当然。もしかしたら「よかったこと」に入れるべき。

・説明書が中国語と英語でフォントが小さすぎて読めない。拡大鏡必須。

・まったくの初心者としては説明書が説明不足。間違っているところもあった。

・オルゴールは音が悪くて使えない。不要。

・ありがたい埃除けカバーの高さが微妙に不足。強度不足になっている。

◆自分流に変えたところ

・エアコンを折り紙作品陳列棚に。

・机の上の植物をねこ柳に。

・古琴を設置。

・ベッドカバーを変更

・敷物、壁掛け飾り、本棚の飾りなど一部変更。

・ポットや鍋の柄のつけ方を変更。

◆次を作るなら注意したいところ

・部品は最初にしっかり確認して、「仕訳」をする。

・埃除けカバーのことを考えて二階の床を付ける。

・布の糊付けの仕方をもう少し研究する。

家の種類を選ぶ時に、「自分が住んでもいいと思えるような家」というのを基準にした。作っている時も、自分が住むならこんなふうにしたいな……などと考えながら作れたので、とても楽しかった! 実際、二階の書斎コーナーを広くして作業台が置けたら、本当に住める気がする。その際は、本棚の前に照明が必要!

昨日一日かけて折り紙動画を作った。何やってんだなかぁ……と思うこともしばしばだけれど、文系シニア女子、読書とYouTube、Netflix鑑賞以外はやることがない(やるべきことはあるが!)。それはともかく、楽しかったからヨシとする。

試作品をそのまま撮影に使ったから(顔を描き直せる自信がなかった!)、しわくちゃだったり、ヨルは途中で「頭の角」を折るのを忘れたりと、また反省点の多い動画投稿になったけれど、一人でも観てくれて、おもしろい!と思ってくれる人がいたらうれしい。

それにこの頃つくづく思うけれど、この動画チャンネルは以前に作ったものを作り直すときに大いに参考になっている。だって、自分で考えたのに、すっかり作り方を忘れているんだもん💦!

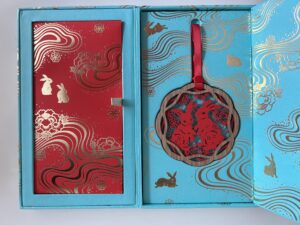

Tiffanyの红包(お年玉袋)は箱が立派! 兎の切り抜き細工の飾りもかわいいけれど、「箱好き」の私は、しっかり厚みをとって、開け閉めのために磁石まで仕込んであるその箱に感激!

早速、先日作った春節の吊るし飾りを使ってTiffany と折り紙のコラボ。

もう一つのコラボはTiffanyの新作「エスプレッソカップ」と折り紙。もらったはいいけれど、エスプレッソは飲まないしなぁ……と思っていたら、TiffanyのBくんから提案。「サボテンとか植えるのもいいかも」(ちょっと聴き取れなかったので、もしかしたら違うかもしれない)。

さすがTiffany のカップに土を入れるのは気がひけたから、プラスチックのサボテンをAmazonに注文したけれど、ふと思った。折り紙で作れないか? で、できたのがこれ。思ったよりかわいくできた(また自画自賛)!

折り紙でサボテンを折るための情報はごく少なく、ハサミを使わず、糊の使用も最低限で簡単に作れるものは、下の動画だけだった。自分では考えられそうになかったから、そのまま使わせていただいた。感謝!

反省! 反省! 手ぶれがひどい。でも、自分でiPhoneを持って撮る限りはどうしたって無理。ジンバルとかいう手ぶれを吸収(?)してくれる機能のついた自撮り棒みたいのを導入しないとだめなのか? みんなどうしてるんだろう?

問題点を多く抱えながらも、この動画は4日前の公開後120回も観られていて、作ったばかりの新・ごちゃまぜチャンネル「小さな幸せ いろいろ」の中ではトップバッター。ただし視聴維持率は低いから、やはりみんな「内容」と「手ぶれ」にがっかりして途中で観るのをやめてしまうのだろうな……。

正直に言うと、この動画は「練習」のために撮ったので、公開するつもりはなかった。でも、練習のつもりでもかなり時間をかけて「編集」をしたら、もったいなくなって、一応アップしておこうということになった。これを反省材料にして、もっと観やすい本棚紹介、本紹介動画を作りたい。だって、本好きだもん♪

今年は2月22日が旧正月。それに間に合わせようと、この数日間がんばって、やっとできた吊るし飾り。全長30cmくらいですごくかわいい!(自画自賛!)

制作過程はビデオに撮ったけれど、編集できない😢。全部で30分以上ある動画を切り貼りして、個々のアイテムの作り方動画を作る予定なのだけれど、これはお正月までに間に合うか微妙。

そこで、参考にした動画だけでもブログにしておこうと考えた。このブログは、自分の動画ができ次第、書き直すつもり。

1.蝶結びの作り方

下のウェブページの「リボン(伝承)折り方図解」を参考にしました。https://origaminojikan.com/23986#id_193

一部作り方が違いますが、下の動画も参考にしました。

2. 提灯の作り方

上の動画では小さすぎると言う方はこちらをどうぞ。このウェブページの作り方が一番わかりやすかったです。

https://origaminojikan.com/34545

3.「福」の字のついた飾り(オリジナル)

4. 扇子の作り方

参照にした外部リンク。

https://youtu.be/fMidtM-jfbc

5. 魚の作り方

参考にした外部リンク

6. 平面元宝の作り方(オリジナル)

7. 一番下の房飾りの作り方

【自分のための覚書:SiriなしでVoiceOverを解除する方法など】

◆ことの発端

昨夜、iPhoneのVoiceOver機能がいきなりオンになった。電話を切って、急いでバッグに放り込んで出かけようとしたら、時刻を知らせる音声が聞こえた。見ると、待ち受け画面(?)で、時刻が線で囲われていて、それが読み上げられている。VoiceOverモードだ!

Siriがオンになっていれば、それで簡単に解除できることは知っていた。でも、Siriがあまり好きでない私はオフにしている。試しに、「ヘイ、シリ」と言ってみたけど、もちろん応答なし。

◆一件落着

長い話を短くすると、その後、アップルのヘルプセンターに電話したり(シリ以外の方法はわからないようだった)、ネットで検索したりして、結局VoiceOverの使い方を学ぶことに。30分後、どうやったのかいまだにわからないが、ホーム画面を出すことに成功し、設定→アクセシビリティ→VoiceOverのスライダを表示するところまでできたが、そのあとスライドができない。その時、突然「ダブルタップでスライド」みたいな声(天の声!)がして、そのタイミングでダブルタップしたら解除できた。(あの声は天の声ではなくVoiceOverの声だった)

◆まず確認しておきたい、新しいiPhoneオン・オフの仕方

・iPhoneをオフにする。音量ボタン一つとサイドボタンを、オフスライダーが出るまで長押し。(この時、緊急電話のスライダーも出る)。スライダをドラッグ(オフ)にして、30秒くらいでオフになるはず。この時フリーズしたら、次の強制再起動。

・強制再起動➡音量上げボタン一回、下げボタン一回、そのあとサイドボタン長押しでアップルマークが出たら離す。

・iPhoneをオンにする。サイドボタンを、アップルマークが出るまで長押し。

◆サイドボタントリプルクイックに割り当てる機能の設定。

設定→アクセシビリティ→ショートカット→機能の選択 説明に「アクセシビリティ機能のオンとオフを切り替えるには、構成してからサイドボタンをトリプルクリックします」とある。この「構成」とは機能リストに✓を入れるという意味? その後、トリプルクリックでその機能をオン、オフにできるということか? 昨日はトリプルクリックすると、電源オフと緊急電話のスライダーが出たような気がする(クリック5回?)。

◆かかると焦る、緊急電話関連事項

サイドボタンといずれかの音量調節ボタンを長押し。緊急 SOS のスライダが表示されたら(この時電源オフのスライダーが一番上にでる。二番目のメディカルIDというスライダは不明)→「緊急電話」スライダをドラッグして、緊急通報サービスに電話。

ドラッグせずに、サイドボタンと音量調節ボタンを押し続けた場合、カウントダウンが始まり、通知音が鳴る。カウントダウンが終わるまでボタンを押し続けた場合、自動的に緊急通報サービスに電話がかかる。

カウントダウンが間違って始まってしまった場合、サイドボタンと音量調節ボタンから指を離すとキャンセル。VoiceOverモード中は指を放してもキャンセルできず、カウントダウンが始まったような気がする。

緊急電話を間違えてかけてしまった場合は、電話を切ることができる。通話終了ボタン ![]() をタップし(VoiceOverモードだとこれが働かない?!?!)、通話停止確認。

をタップし(VoiceOverモードだとこれが働かない?!?!)、通話停止確認。

昨夜は結局緊急電話が一度かかってしまったみたいで、しばらくして「非通知番号」から電話がかかってきた。でもVoiceOverモード起動中だったから、電話をとれず、そのまま切れたみたい。その後は連絡がないので、緊急電話先(警察?)はこれは間違い電話と判断したのだろう。話に聞くところによると、こういう間違い電話は多いらしい。警察も迷惑だろうな。それに、この緊急電話サービス、実際に緊急の場合、ちゃんと働くのだろうか? 実際にどう機能するのか? 少し心配になった。

◆結末

Siriをオンにした。

いろいろなことを動画として記録に残しておこうと思って、新しいチャンネルを作ってみたものの、やはりなかなか簡単にはいかない。

今回は、一年の締めくくりとして、去年の暮、2年間に描いたクレヨン画13枚をまとめた動画を作ったものをアップした。このサイトの常設記事「クレヨン画ギャラリー」の動画版だ。この間制作過程動画を上げた絵もまた入っているし、代り映えしないなぁと自分でも思いつつ、記録として一応残しておくことにした。

ミニチュアハウス作り、延べ30時間くらいで、一階部分がほぼ完成。これ以上やっているときりがないし、年末年始をのんびりと過ごせないから、今年はここまでとすることにした。

続きはまた来年!

一年がんばった自分へのご褒美に、ぺんてるクレヨンの本数の多いセットを買おうかと思って、ヨドバシの通販サイトに行ってみた。このサイトではばら売りもしているから、圧倒的に短くなってしまった白を購入することができる。

で、白一本ばら売りの値段が57円。一番本数の多い30本セットは1150円。1000円越えか……さすが高いな。これからせっせと描き続けても、白以外使い切る可能性はないしな……などと躊躇する。

それに、私のお絵描きには、たった16色でどこまで描けるかという挑戦的要素もあるので、迷う。でも、このセットは持っているだけでもルンルン♪しそうだな……でも、ちと高い……などとさらに躊躇する。

そこで、ふと思った。30本で1150円なら一本約38円だ。ばら売りの57円と比べるとすごく安くないか?!

「探求心」に駆られて、そのほかのセットも調べてみた。その結果、なんと16色セットは403円で、一本当たりの価格が25円だった!(ヨドバシ調べ) 製品の大きさが違うとか、私の計算違い(手動でやった)ということもあるかもしれないけれど(あとで計算機でやってみよう)、16色セットが圧倒的な安さで、ほかは12色セットでは35円、20、25、30色セットでは38円となった。

すばらしい! 「入門セット」という位置づけがあっての値段だと思うけれど、ばら売りと比べると半値以下というお得感が半端ない!

奮発して30色セットを買っても、ばら売りとくらべると三割引き。すごくお得感があるな、とか、やらないとは思うけれど、金銀が入っていたらクリムトの模写ができる? とか、でも、多分ほとんど使わないまま(だってまだ16色が白以外しっかり残っているんだもん)遺していくことになるんだろうな……とか、さらに躊躇する。

結局、もう少し考えようということにしたけれど、ぺんてるクレヨン16色セットのあまりの安さにびっくりしたのでブログに残すことにした。

ちなみにもう一つの「図工クレヨン」というシリーズは、16色セット464円(紙ラベル)がもっとお得で、ばら売りでは一本69円のところ、セットになると一本当たりなんと26円。ほぼ3分の一? いやびっくりびっくり。

最後になって気づいたのだけれど、ぺんてるクレヨンには昔ながらの「紙ラベル」と新しい「クリアラベル」というのがあって、値段が違うようだ。もしかしたら、ばら売りはクリアラベルなのかもしれないけれど、ちょっとそれは確かめられなかった。個人的には紙ラベルで問題ないので、ぺんてるクレヨン16色403円はやはり最強!