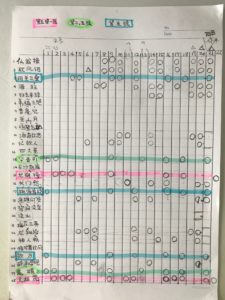

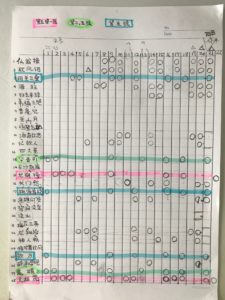

実際は24日目の今日も練習は続いている。でも、ずっと壁に貼ってあった「修業記録」が21日間のものだったから、一応「21日間の修業」というタイトルでブログを書くことにした。

初歩の初歩の曲から今まで習った28曲中、まだ覚えていて「何とか弾ける曲」を毎日数曲ずつ復習している。この表を付け始めた7月1日には、「どうせまた三日坊主だろう」と思って、「そうなったら恥ずかしいから」とブログには書かなかった。ところが、驚いたことに、続いた!

今となっては何日に起こったことなのかわからないが、途中一日、その日に練習したものを二日分に書いてしまったみたいで、実際は7月20日は心身のバランスを完全に崩して、一日寝込んでいたにもかかわらず、表が埋まっている。ま、しかたがない。

ともかくも、21日(正確には20日)間、せっせと練習した自分をほめておこう。三日坊主が得意な私としては上出来。今更ながら、自分の「古琴愛」の大きさに驚く。ただし、これがいつまで続くかは疑問。というのは、24日目の今日、かなり負担に感じ始めているから。負担に感じたらやめる。

今日、負担を感じ始めたのは、全く忘れている曲を「発見」したから。以前、ブログに取り上げて、自分で弾いた曲を動画にもしている曲だから、当時は完全に暗譜できていたことは確かなのに、すっぽり記憶から抜けている。たぶん、28曲中、三分の一はそんなふうになっているのだと思う。う~む。そういう曲はもうあきらめる??

今日の「負担曲」は『梧叶舞秋风』。いい曲なんだがなぁ……。弾けていたはずなんだがなぁ……。動画で大先生の演奏を聴いてみたら、私が弾けるほかの曲と違って、軽やかな感じがして、空に飛んでいくような感じ。弾いてみたい。ちょっと無理をして少しずつ練習してみるかな? でもそのあいだに、ほかの曲を忘れないように要注意!!! よくあることなんだなぁ、これが!