昨日起きたら、ひどい頭痛と鼻水。熱は36.7度で、自分としてはちょっと高め。数日来の心身の違和感を考慮して、コロナ検査を自分でやってみることにした。

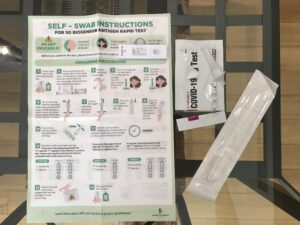

使うのはだいぶ前に政府から「配給」のあった検査キット。

中に三回分が入っている。このようなものが三袋、郵便で各戸に配られた。

綿棒で両方の鼻の穴の奥の粘膜をこすって、それを検査液に溶かしこみ、15分待つ。結果は陰性! 待っている間ちょっとドキドキしたけれど、7分くらいで筋が一本出てきて、検体がきちんととれたことがわかった。このままもう一本が出てこなければ陰性……ということで、その後の待ち時間がドキドキ。どれくらいの精度なのかはわからないけれど、ひとまず安心。パブロンを飲んで様子をみることにした。

で、翌日の今日は頭痛・鼻水なしで目覚めた。昨夜寝付くまでにすごく時間がかかったけれど、結局6時間は眠れたと思うから、上出来。今日はしっかり『离骚』の練習をしようと思う。

全世界的にコロナとの共生の方向になってきているみたいだから、もう少し長生きしたい自分としては、ひたすら自衛に努めるつもり。