(緊急速報20220302 )6段のひな飾りの作り方動画集へのリンクはこちら ! 2段、3段ひな飾りの作り方はこのページで。

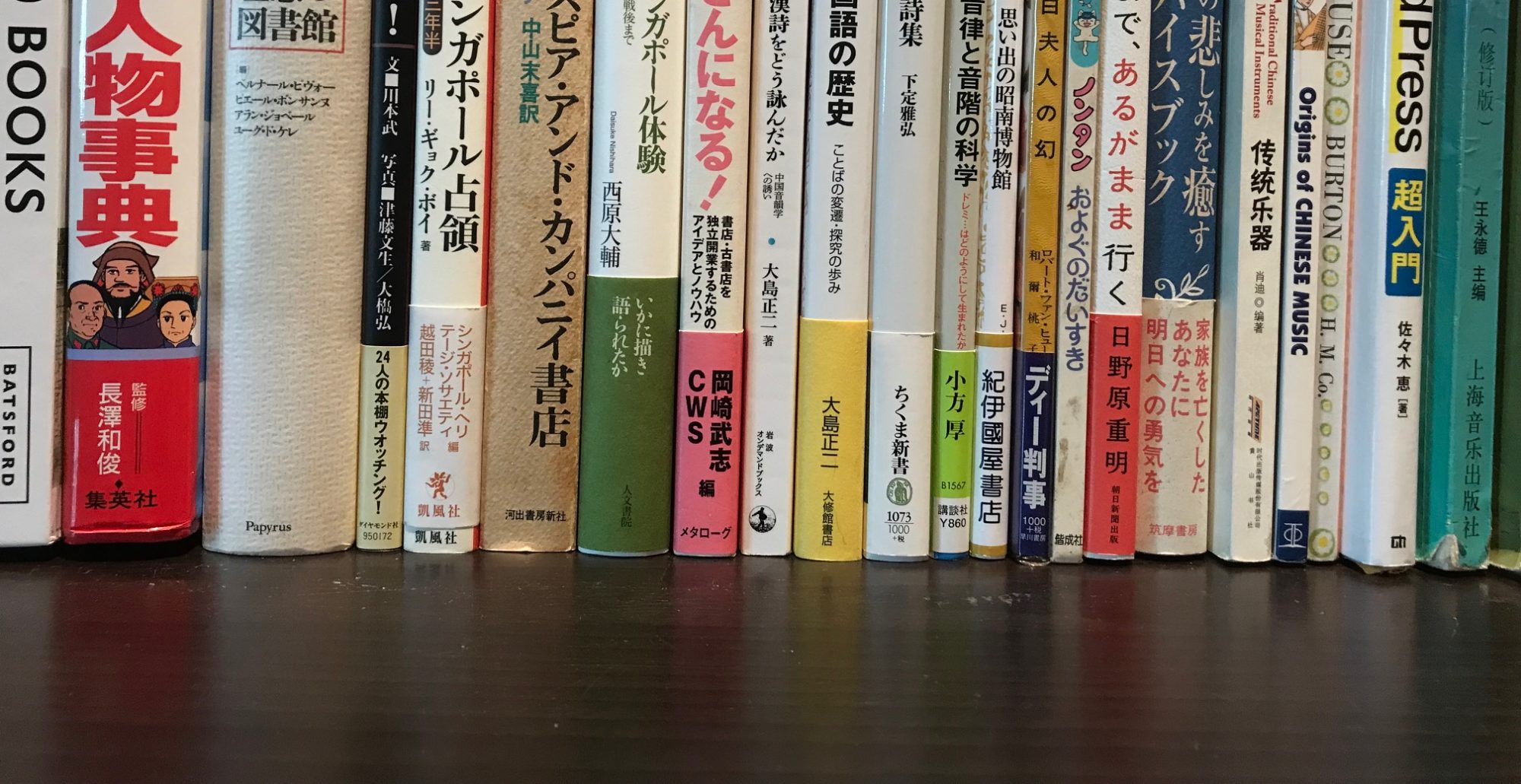

今年(2020年)はひな祭りが過ぎてしまいましたが、手の平に乗るミニチュアサイズのひな壇を使った、写真のような三段飾りの作り方を紹介します。

ひな壇のあるミニチュアルーム全体の紹介動画はこれ:

VIDEO

どの部品も紙の大きさを四分の一や半分に切るとき以外は、ハサミは使っていません。糊も基本的に不要です。ただ、ひな飾りは「部品」が小さくて、飾りつけ中に息がかかっただけでもずれたり、倒れたりしてしまうので、ぼんぼりなど極小の小物は糊で台に固定しました。

作り方はかなり複雑(適当?)なものもあって、動画にしてもだれにもわかってもらえなさそう…と思って、なかなかアップできなかったのですが、動画を残さないと、自分でも作り方を忘れしまいそうなので、覚書としてアップすることにしました。参考にしていただけたらさいわいです。

【お断り】目分量で折る「ぐらい折り」続出です。「折り紙で人間を作る 」ときのように、ぐしゃっと角をつぶすところもあります(御所車)。本来の折り紙からちょっとはずれた、そういう作業を認められない(当ウェブ管理人としてはぎりぎりセーフなのですが)方は一部閲覧注意!です。

あいかわらず目次の項目をクリックする「ページ内ジャンプ」の設定ができません。必要な方は「スクロール」お願いします。

目次②お内裏様 King and queen ③三人官女 Three female servants ④ぼんぼり、三方、高坏(たかつき)Lantern, food stands ⑤御所車(ごしょぐるま)Carriage ⑥ 重箱、橘(たちばな)、桜 Food box, trees ⑥御篭(かご)Palanquin

①ひな壇の作り方

VIDEO

②お内裏様の作り方

VIDEO

③三人官女の作り方

三人官女の折り紙の折り方♪高齢者の簡単ひなまつりのレク

(続報20220214)上の折り方をヒントにした三人官女の作り方の動画をアップしました。ミニチュアひな壇用には1/16サイズの折り紙を使うので、省略・変更部分があります。また、自立するようにしています。参考になさってください。

VIDEO

④ぼんぼり、三方、高坏(たかつき)

VIDEO

⑤御所車(ごしょぐるま)の作り方

VIDEO

⑥重箱、植木の作り方

VIDEO

⑦御篭(かご)の作り方

VIDEO

今日は3月5日(2020)。世の中はちょっと不穏です。休校になっている学校も多いようですが、家でできる昔ながらの折り紙遊び、子供も大人も一緒に楽しめるので、おうち時間を過ごすのにいいかも!

(続報20200317)最後のお重箱の動画をアップした今日はすでに3月17日! 今年のひな祭りには間に合いませんでした。でも、「来年また自分で作るために作り方メモが必要だ!」と思い立って、動画を撮り、全部完成したところで新たにブログを公開しました。ちなみに、来月、4月の折り紙ミニチュアルーム はこちらから。

(20220131)新しいひな壇にお人形とお道具を飾り付けたときの様子を短い動画にしました。この動画を作った時のブログ(ひな壇の作り方付き )へのリンクはこちら 。

VIDEO